休校中の計画をしっかりと立てて、その計画を全うできたとの報告をお母様から報告を受けてのレッスン再開。

非常に良いスタートが切れました。

話によると、午前中はテレビ・インターネット閲覧をせず、宿題・自習。その他、英語のスカイプレッスンなどなど。午後からは、時間制限を設けたインターネット閲覧、テレビ鑑賞、食事作りをはじめとする家事の一部。そして、家庭菜園のお手伝い、虫取りなどなど。とても充実していたとのこと。

Aちゃんのご両親の教育方針は、なかなかなものです。

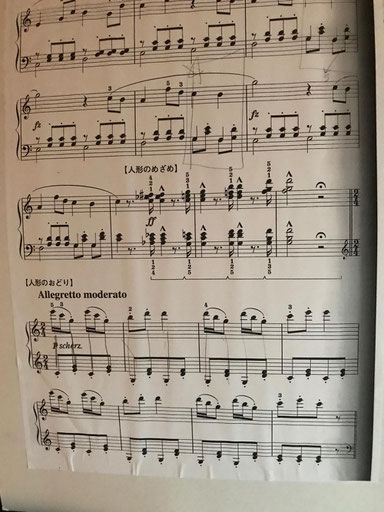

今回はこの章の練習。

4分の2拍子は、裏拍。カノンなど応用練習なども多く取り入れてきたので、理解しています。

これまでと違う点は、16部音符の登場です。

16分音符の名前・意味は改めて学習することとして、まずは実践。

本日は、右手・左手の練習をして両手で合わせるとどう聞こえるのか?という検証を目標にすることに。

部分部分で、左手の指の運びが難しかったようです。左手の音域が7度もあるため、指が届かないため、5度まででおさまる音を提案。そして、練習をしました。

左手の練習を繰り返した後、いざ両手で弾いてみたのですが、やや苦戦。数回チャレンジしてみたのですが、Aちゃんも「難しい」と感じ始めていたようだったので、リズムに特化した練習へとシフト。

Aちゃんの前任の指導者であるゆみ先生から、約2年間リトミック教育を受けていましたAちゃん。音感、リズム感が養われていることはもちろんですが、「自ら音楽を楽しく理解すること」「音楽を楽しむための創意工夫する力」基礎が培われています。

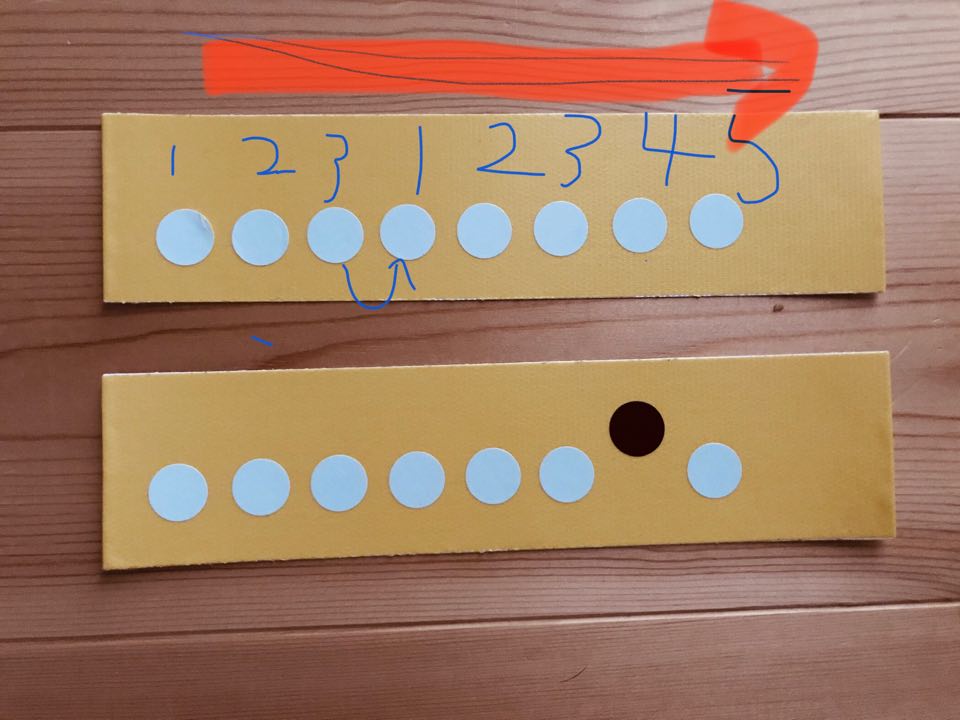

少し話がそれましたが、Aちゃんの今回のメインテーマのリズム練習の内容がこちら。

鉛筆で、縦線が書いてある場所。

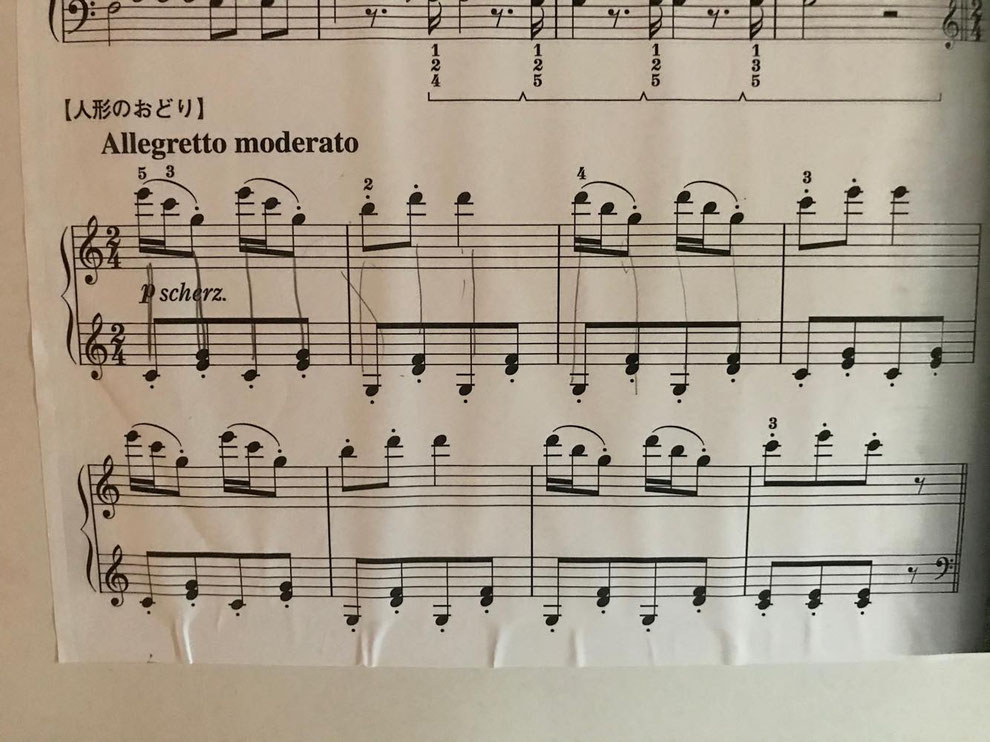

人形のおどりの、上段目の大譜表のト音記号・ヘ音記号のリズムパターンを以下のように分析。

右手は、1、2小節と3、4小節が同じリズムパターン。そして、左手は、八分音符で一定していること。いきなり手拍子はさせずに、目で分析するよう伝えて、目で理解したAちゃん。

その上で、一人でリズム練習を開始。リズムのズレがあった状態から、少しずつ価値っとリズムが合うようになることが体感できていった様子が見受けられました。

「できた」

と言ったので、実際に確認するとバッチリできているではありませんか!

しかし、油断は禁物。リズムパターンを深く理解し、更にフレーズ感を出すまでには、自宅での地道な練習は欠かせません。

だからと言って、ピアノから離れてリズムパターンのみの練習もせずして、楽曲を弾くこともできません。

Aちゃんには、

「リズムがどうなっているかは、わかったと思います。両手での練習を家でやってみて、難しいと感じたら今みたいにピアノの音を鳴らさずに、リズム練習を少しだけやってみると良いよ。」

という、アドバイスをしました。

とかく、音ミスをしないで弾きたい、弾いてみたいという気持ちが高まりがち。

それでもあえて、基本であるリズム練習の重要さを伝えることが少しはできたかな・・と感じつつ、まずは音ではなくリズムに重点を置くことを宿題としたのでした。

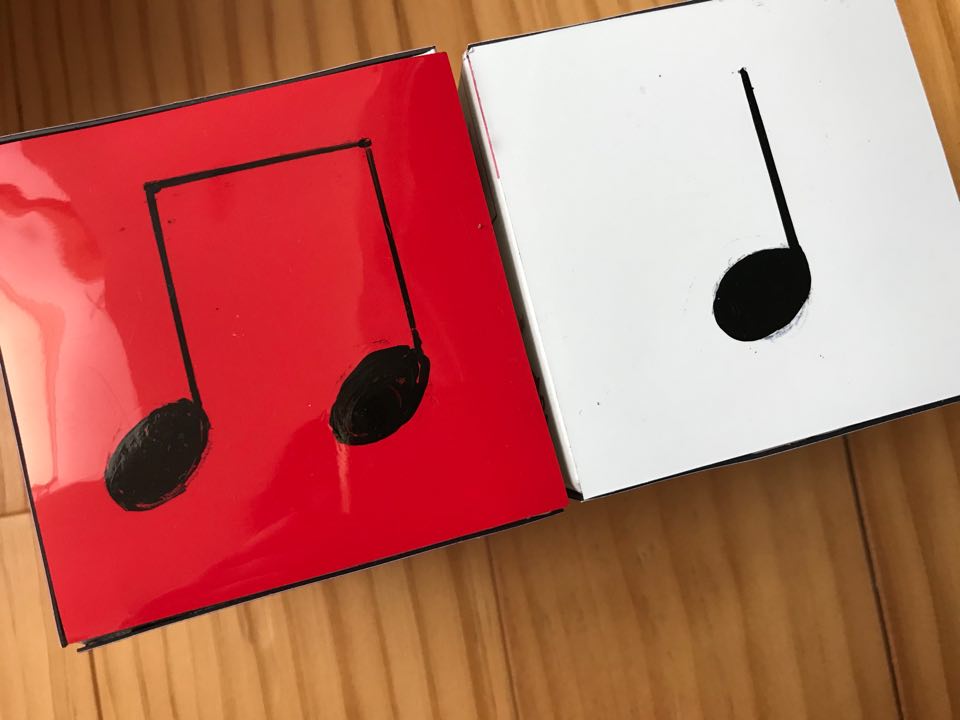

本日デビュー!

対面レッスン自粛中に、研究・製作した教材。

やっと、日の目を浴びることになりました。(パチパチパチ)

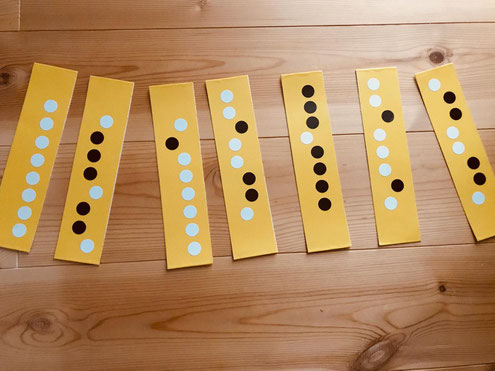

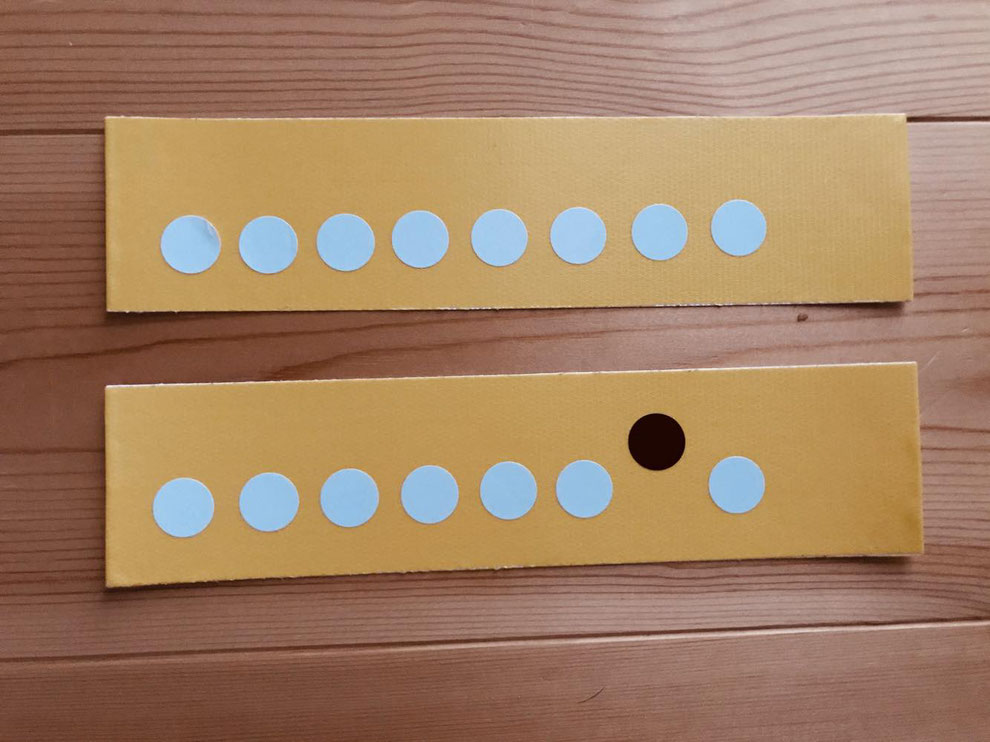

これは、調号がシャープの長調の音階カード。

白丸が、白鍵。黒丸が黒鍵です。

今回、この教材をAちゃんに見せて

「好きなのを2つ選んで」

と、言葉がけをすると・・・

選んだのはこの2つ

「Aちゃん、どうしてこの2つを選んだの?」

という質問をすると、笑顔で

「黒が少ないから」

と答えました。やはり・・私の思っていることが、ばれてしまっているのか・・と思いましたが、気を取り直して続けます。

「では、白いまるだけのカードの意味を説明するから聞いてね」

と、言い終わる前に、

♪ドレミファソラシド〜

と歌うAちゃん。

これが、単にドレミファソラシドという並びということだけではなく、ハ長調という名前であることは理解しています。しかし、この時はあえてそのことは言いませんでした。また、言わせようとは思いませんでした。

楽しく歌っていた、Aちゃんに私は続けます。

「この音階を、右手で弾くとしたらどうやって弾く?」

この問いに対して、Aちゃんは少し考えて床をピアノに見立てて、床の上を右手の指を使ってスケールを弾く動作にチャレンジ。日頃から、指潜り・指またぎはしてはいるのですが、ちゃんとした法則があることをこの教材から学ぶこと。

これが、当面の目標です。

上記の画像の内容の意味を、文章化すると以下の通りになります。

ハ長調の音階右手の上行の指づかい

Aちゃんは、この教材には興味を示したので、ハ長調の下行の右手の指づかいも続けて練習。

「右手だけではなく、左手のドシラソファミレドも弾いてみましょう」

と、さりげなく言葉がけをすると素直に楽しんでおりました。

続けてト長調。

まずは、音階を歌ってから・・・ソラシドレミファ(♯)ソと右手で床の上で指の運びを練習。

「さっきの、ハ長調と指づかいは同じだけど違うのはファにはシャープがつくこと」

私の説明は、理解できたようでした。ト長調は、ファにシャープがつくということもこのカードから自然に学べるのではないかと感じました。しかし・・・調号が増えていったときには、少し難しいかもしれません。

その時は、やはりこの教材を使うと良いのでは?と思います。

聴音

3月に、音域についての学習をカードを使って学習したAちゃん。

異なる2つの音の幅について、理解しているかどうか?調音を通して、確認。

「ミソ」なら、3度。「レラ」なら、5度。というように数問問題を出題。正しく音が聞くことができるか?ということに加えて、「○度」というように、音の幅を測って数字で答えると言うもの。

日頃の聴音は、5つのC和音(メジャー、マイナー、ディミニッシュ、オーギュメント、サス4)の他に、黒鍵ありの単音の音あてなどを楽しんでいるのですが、今回はこのような聴音にチャレンジしてみました。

少し新鮮だったようで、終了しても、即興?で歌おうとしているほどノリノリな様子。少し難しいことを、わかりやすく楽しく学ぶことができていたようで、嬉しく思いました。

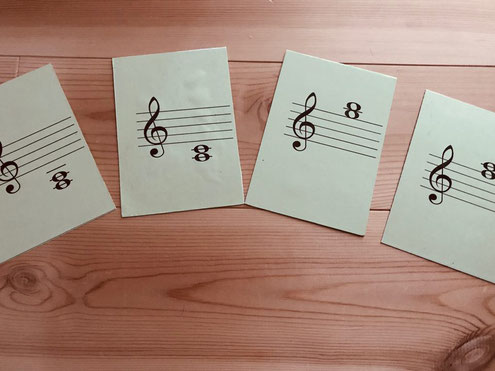

加線音符読み

人形の夢と目覚め

この楽曲の美しさ、難しさは、この加線の存在も関係します。

五線内の音符の読み方にやっと慣れて、演奏できる楽曲が少しずつ増えて、ピアノを弾くことが楽しくなってくる時期。

一山超えたから、得られる喜び。

少し欲を出して、もう少しがんばるとまた更に楽しみが増えてゆきます。

5線内の音符を読むという、一山を超えたAちゃん。次の一山。それが、今日から始める加線音符に特化したカードでの学習。

加線音符の読みが難しく、挫折する学習者は少なくありません。気持ちは、わからなくもないです。

それなのに・・・

「1音だけのカードではない?」

「いきなり、2音を読む?」

と、感じる人もいるかもしれません。

私の指導法として、2音から始める理由があります。

このカードからも、わかるように2つの重なり合った音と音の間の関係は、3度。

3度の音をスムーズに読むこと。

目的は、コードを音符で理解し、覚えるために。この一言に尽きます。

ちなみに、3月の時点ではレッスン時間のほんの1分から2分程度という短い時間を使って、もう少し易しい五線内の2音の読みはすでにクリアしたので、今回から加線音符へと進んだのです。

予想通り、

「難しいよ!」

と言うAちゃんでした。それでも、

「たった4問だけだから」

という言葉がけをして、なんとかがんばりました。

これまでは、加線音符の指導についてこういったカードを使って行っていませんでした。が、この加線音符の学習が嫌になってしまう生徒も一定数います。そして何より、私自身が、「こんな教材があったら、もう少し楽しく楽典を勉強できたのに」と思うことがとても多くあるため、今後も研究・実践を繰り返しながら進化を遂げたいと思っております。

川本愛菜実 (月曜日, 27 11月 2023 18:27)

わたしもことしピアノの発表会でえんそうします。とてもいい曲ですね。